蛯子真理央展

―太陽の通りみち―

Mario Ebiko Exhibition

2025年12月3日㈬~9日㈫

会期中無休

10:00~17:30(最終日17:00迄)

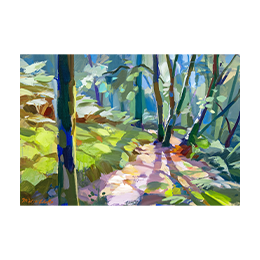

M20号、キャンバスに油彩

辺境の地を放浪しながら、太陽の通りみちにイーゼルを立てる毎日

そのときを描いてきた作品を中心に約20点を発表します。

蛯子真理央

蛯子真理央 Ebiko Mario

1969 東京都に生まれ、パリで育つ

1995 武蔵野美術大学油絵学科卒業( 卒業制作優秀賞)

《主な個展》

2002 銀座井上画廊( 銀座) '04

2004 日動画廊本店( 銀座) '05、 '08、 '11、 '22

2006 ギャラリーゴトウ( 銀座) '14、 '16、 '20

2010 ギャラリー ARK( 横浜) '14、 '15

2013 東急百貨店本店( 渋谷) '15、 '17、 '19、 '21

2017 埼玉画廊( 川口) '19、 '21、 '23

2018 ギャラリー絵夢( 新宿) '22

2023 ギャラリーアルトン( 青山)

《主な企画展・グループ展》

2002 第 37 回昭和会展( 日動画廊本店 / 銀座) 優秀賞受賞

埋み火展( ギャラリー和田 / 銀座) - '06 まで

2007 第 35 回写実画壇展( 上野の森美術館) 以後毎年

2010 實の会( 日本橋髙島屋) - '14 まで

2014 現代作家美術展( ギャラリー絵夢 / 新宿) 以後毎年

ヴェロン會( 一宮市三岸節子記念美術館、高輪画廊 / 銀座) 以後毎年

2017 VERON - KA(I Salle des Fêtes / Véron) '23

2016 蛯子善悦・真理央 二人展( 日動画廊本店、 名古屋日動画廊)

2020 水無月 青嵐展( 高輪画廊 / 銀座)以後毎年

しばしばフランス各地、 モロッコ、 キューバ、 ギリシャ等で制作

現在 写実画壇会員 ヴェロン會同人

https://ebikomario.com

《略歴》

1969 東京都に生まれ、パリで育つ

1995 武蔵野美術大学油絵学科卒業( 卒業制作優秀賞)

《主な個展》

2002 銀座井上画廊( 銀座) '04

2004 日動画廊本店( 銀座) '05、 '08、 '11、 '22

2006 ギャラリーゴトウ( 銀座) '14、 '16、 '20

2010 ギャラリー ARK( 横浜) '14、 '15

2013 東急百貨店本店( 渋谷) '15、 '17、 '19、 '21

2017 埼玉画廊( 川口) '19、 '21、 '23

2018 ギャラリー絵夢( 新宿) '22

2023 ギャラリーアルトン( 青山)

《主な企画展・グループ展》

2002 第 37 回昭和会展( 日動画廊本店 / 銀座) 優秀賞受賞

埋み火展( ギャラリー和田 / 銀座) - '06 まで

2007 第 35 回写実画壇展( 上野の森美術館) 以後毎年

2010 實の会( 日本橋髙島屋) - '14 まで

2014 現代作家美術展( ギャラリー絵夢 / 新宿) 以後毎年

ヴェロン會( 一宮市三岸節子記念美術館、高輪画廊 / 銀座) 以後毎年

2017 VERON - KA(I Salle des Fêtes / Véron) '23

2016 蛯子善悦・真理央 二人展( 日動画廊本店、 名古屋日動画廊)

2020 水無月 青嵐展( 高輪画廊 / 銀座)以後毎年

しばしばフランス各地、 モロッコ、 キューバ、 ギリシャ等で制作

現在 写実画壇会員 ヴェロン會同人

https://ebikomario.com

市川明廣 展

Akihiro Ichikawa Exhibition

2025年6月28日㈯~7月4日㈮

会期中無休

10:00~17:30(最終日17:00迄)

テラコッタ、H22㎝

テラコッタ、H34㎝

大理石、H16㎝

トラバーチン石、H53㎝

トラバーチン石、H50㎝

本小松石、H31㎝

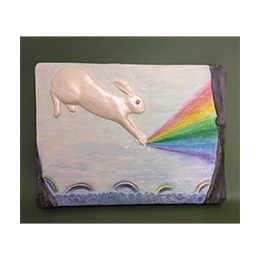

テラコッタ、F6号サイズ

テラコッタ、H25㎝

しかし作品をよく見ると、女性の裾から見える右足や袖から見える右手、顔の表情などは繊細で柔らかい質感が感じられ、 イイナパークという緑あふれる場所に置かれたことによって作品と自然が見事に調和しています。

今回の個展でも動物や花、女性像の作品が出品されております。シンプルでありながら繊細という作家の表現にぜひご注目ください。

ご来廊心よりお待ちしております。

埼玉画廊

市川 明廣 Akihiro ICHIKAWA

【略歴】

1948年 愛知県一宮市に生まれる

1973年 東京藝術大学彫刻科卒業

二科展に出品(以降毎年)

1975年 東京藝術大学大学院彫刻専攻修了

二科展にて特選受賞

東京藝術大学彫刻科非常勤講師となる(~77年)

1982年 二科展にて会友賞受賞

1983年 現代芸術選抜展(文化庁主催)出品

1987年 神戸具象彫刻大賞展にて読売賞受賞(神戸市買上)

1988年 公益社団法人二科会 彫刻部会員に推挙される

1992年 二科展にて会員賞受賞

1995年 名古屋芸術大学彫刻科非常勤講師となる(~2000年)

1997年 愛知県芸術文化選奨にて文化賞受賞

2012年 公益社団法人二科会 評議員に就任

2015年 第100回記念二科展にてローマ賞受賞

2016年 公募団体ベストセレクション2016展出品(東京都美術館)

2018年 川口市めぐりの森に石彫《花の声聞く》設置

ほか 個展、グループ展、授賞多数

現在 公益社団法人二科会会員(運営委員)

【略歴】

1948年 愛知県一宮市に生まれる

1973年 東京藝術大学彫刻科卒業

二科展に出品(以降毎年)

1975年 東京藝術大学大学院彫刻専攻修了

二科展にて特選受賞

東京藝術大学彫刻科非常勤講師となる(~77年)

1982年 二科展にて会友賞受賞

1983年 現代芸術選抜展(文化庁主催)出品

1987年 神戸具象彫刻大賞展にて読売賞受賞(神戸市買上)

1988年 公益社団法人二科会 彫刻部会員に推挙される

1992年 二科展にて会員賞受賞

1995年 名古屋芸術大学彫刻科非常勤講師となる(~2000年)

1997年 愛知県芸術文化選奨にて文化賞受賞

2012年 公益社団法人二科会 評議員に就任

2015年 第100回記念二科展にてローマ賞受賞

2016年 公募団体ベストセレクション2016展出品(東京都美術館)

2018年 川口市めぐりの森に石彫《花の声聞く》設置

ほか 個展、グループ展、授賞多数

現在 公益社団法人二科会会員(運営委員)

馬場洋 展

Hiroshi Baba Exhibition

2025年6月7日㈯~14日㈯

9日㈪休廊

10:00~17:30(最終日17:30まで)

F8号、木パネル、キャンバス

石膏地、油彩、テンペラ

F6号、木パネル、キャンバス

石膏地、油彩、テンペラ

F10号、木パネル、キャンバス

石膏地、油彩、テンペラ

F6号、木パネル、キャンバス

石膏地、油彩、テンペラ

光や色は多層的な奥行きがあり、どうにか描き留めておきたいです。

ご高覧いただけましたら幸いです。

馬場 洋

作家在廊日:6月8日㈰、13日㈮、14日㈯

馬場 洋 Hiroshi BABA

《略歴》

1980年 生まれ

2007年 埼玉大学教育学部美術専修卒業

2012年 筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程修了 博士(芸術学)

2018年 個展(埼玉画廊)(‛21,'23)

《略歴》

1980年 生まれ

2007年 埼玉大学教育学部美術専修卒業

2012年 筑波大学大学院人間総合科学研究科博士後期課程修了 博士(芸術学)

2018年 個展(埼玉画廊)(‛21,'23)

伊津野雄二 展

Yuji Izuno Exhibition

2025年5月17日(土)~24日(土)

*19日休廊

10:00~17:30(最終日~17:00)

木彫、楠、h71㎝×w21㎝×d17㎝

木彫、楠・桐、h48㎝×w58㎝×d16㎝

木彫、楠、h54㎝×w18㎝×d10㎝

木彫、松・楠、h55㎝×w18㎝×d15㎝

木彫、楠、h35㎝×w22㎝×d11㎝

木彫、楠、h31.5㎝×w14㎝×d10㎝

木彫、楠、h31.5㎝×w14.5㎝×d10㎝

《フォレストレポート<オーク>》

《フォレストレポート<オーク>》

木彫、カヤ、h20.5㎝×w14.5㎝×d6㎝

テラコッタ、h26㎝×w15㎝×d15㎝

テラコッタ、h34㎝×w11㎝×d12㎝

テラコッタ、h30㎝×w12㎝×d14㎝

もともと信心深いわけではありませんが、伊津野雄二さんの彫刻の前では、清らかな、見えない世界に対しての感謝と祈りの気持ちが湧き上がってきます。美の拠り所となるものは、そうした小さな感動であり、私にとっては、それが生きる力になっています。

宗教哲学者でもあり、民藝運動の創始者である柳宗悦は、美の価値についてこう語っています。

―美は哲学上「価値」と呼ばれるものの一つであるが、価値である限りは、内に無上性を持つものであって(略)それが絶対値に触れる限りは、永遠なるものと結ばれていなければならない。この永遠なるものをこそ「聖なる世界」と呼んでいるのである。―

伊津野雄二さんの作品は、私たち誰もが持っている「聖なる世界」の入り口である、といっても大げさではないでしょうか。

埼玉画廊

伊津野 雄二 Yuji IZUNO

1948年 兵庫県生まれ

1969年 愛知県立芸術大学美術学部彫刻科中退

1975年 知多工房として個展 (~’88年)

《彫刻個展》

1997年 豊田市美術館ギャラリー(愛知)

1998年 煥乎堂ギャラリィ(群馬)

2000年〜名古屋画廊(愛知)

2001年~ギャラリー椿(東京)

2004年 日本橋髙島屋(東京)

2008年〜新潟絵屋(新潟)

2009年〜ギャラリー島田(兵庫)

2017年 東御市梅野記念絵画館(長野)

2019年~埼玉画廊(’23年)

2020年 玄羅アート(石川)

《略歴》

1948年 兵庫県生まれ

1969年 愛知県立芸術大学美術学部彫刻科中退

1975年 知多工房として個展 (~’88年)

《彫刻個展》

1997年 豊田市美術館ギャラリー(愛知)

1998年 煥乎堂ギャラリィ(群馬)

2000年〜名古屋画廊(愛知)

2001年~ギャラリー椿(東京)

2004年 日本橋髙島屋(東京)

2008年〜新潟絵屋(新潟)

2009年〜ギャラリー島田(兵庫)

2017年 東御市梅野記念絵画館(長野)

2019年~埼玉画廊(’23年)

2020年 玄羅アート(石川)

2025年3月15日㈯~22日㈯

17日㈪休廊

10:00~17:30(最終日17:00迄)

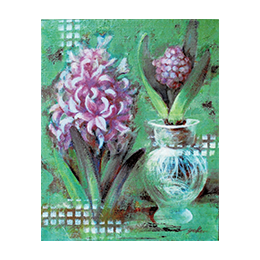

F3号、アクリル画

F3号、油彩画

F3号、油彩画

F4号、油彩画

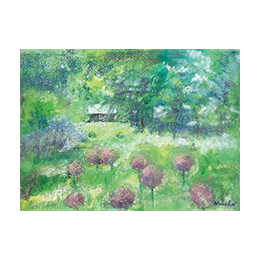

F4号、パステル、水彩

この度「癒しの緑展」と題し、川口市内在住の作家たちに緑溢れる作品を制作していただきました。モチーフや技法はもちろんのこと、緑色の扱い方ひとつ取っても作家ごとに異なっており、見ごたえある作品が集まって大変充実した展示となっております。

皆様のご来廊心よりお待ちしております。

埼玉画廊

※掲載作品以外にも多数ご出品いただいております。

【出品作家】(50音順/敬称略)

植木治子

鵜飼陽子

大木利子

熊谷弥生

中島伸一

植木治子

鵜飼陽子

大木利子

熊谷弥生

中島伸一